Deutschland-Index der Digitalisierung 2025

Der Anschluss von Haushalten an das Glasfasernetz schreitet in Niedersachsen schneller voran als in Nordrhein-Westfalen, im Saarland geben deutlich mehr Menschen an, ihre Anonymität im Netz schützen zu können, als in Sachsen, und in Mecklenburg-Vorpommern stehen für mehr OZG-Verwaltungsleistungen bereits flächendeckend Onlinedienste zur Verfügung als in Baden-Württemberg. Seit 2017 macht der Deutschland-Index der Digitalisierung diese regionale Dimension der Digitalisierung sichtbar. Anhand von über 40 Kennzahlen aus den Bereichen Infrastruktur, Verwaltung und Gesellschaft werden Stand und Entwicklung der Digitalisierung auf Länderebene dargestellt. Neben frei zugänglichen Datenquellen wurden hierfür erneut 300 kommunale Webportale untersucht sowie eine deutschlandweite, repräsentative Bevölkerungsbefragung mit mehr als 5800 Personen im Oktober und November 2024 durchgeführt. Auf diese Weise ermöglicht der Deutschland-Index der Digitalisierung eine detaillierte und facettenreiche Analyse und Diskussion der digitalen Transformation.

Wichtige Ergebnisse des Deutschland-Index der Digitalisierung 2025

Infrastruktur

- Das 5G-Netz ist stark ausgebaut worden (zwischen 90 % und 100 % der Fläche je Land, 2022 waren es zwischen 58 % und 99 %), die Länder haben sich angeglichen.

- Das Ziel, bis Ende 2025 die Hälfte aller Haushalte mit Glasfaser zu versorgen, ist erreichbar, jedoch bestehen große Unterschiede zwischen den Ländern.

- Mit einem neuen »Gerechtigkeits-Index« wird erstmals sichtbar, wie gleichmäßig der Glasfaserausbau innerhalb eines Landes erfolgt.

Digitales Leben

- Telemedizin wird zunehmend genutzt (zwischen 5 % und 20 % der Internetnutzenden je nach Land).

- Online-Engagement nimmt wieder zu – z. B. Mitarbeit an Open Source oder Wikipedia.

- Rückgänge u. a. bei Datensicherung und Kompetenzen.

- Nutzung von Generativer KI variiert stark (zwischen 36 % und 60 % je nach Land).

Digitale Verwaltung

- Deutlich mehr Onlineverwaltungsleistungen verfügbar, der Anteil der Nutzenden stagniert hingegen.

- Basiskomponenten wie eID, E-Payment und Chat werden von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern genutzt.

- Kommunale Onlineangebote werden weiterhin positiv bewertet. Es gibt aber Verbesserungsbedarf bei der Verknüpfung zwischen Verwaltungsebenen.

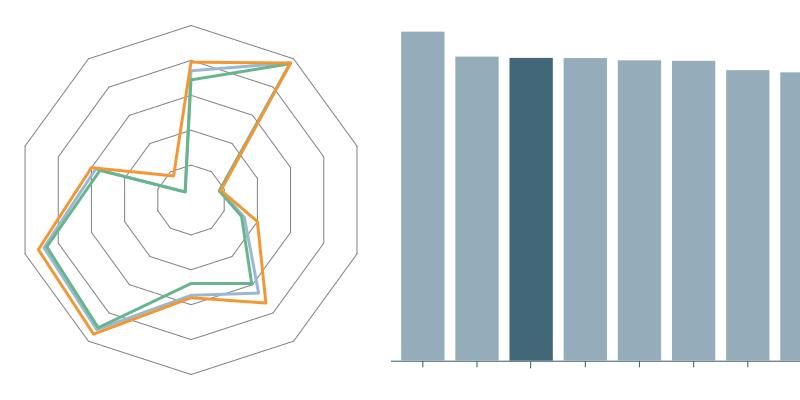

Der Deutschland-Index der Digitalisierung berechnet anhand gewichteter Kennzahlen, wie sich die Digitalisierung in den Themenfeldern entwickelt. 2025 erreicht Deutschland dabei insgesamt einen Wert von 55,9 Punkten – ein Anstieg um 4,4 Punkte im Vergleich zu 2023. An der Spitze liegt erneut Hamburg mit 63,1 Punkten gefolgt von Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern.

Übergreifende Erkenntnisse

Nutzungsarten erreichen ihren Zenit – trotz performanter Infrastruktur

Breitband mit mindestens 50 Mbit/s steht inzwischen in fast allen Ländern mehr als 95 Prozent der Haushalte zur Verfügung. Der Ausbau der Glasfasernetze ist stark gestiegen und stand Mitte 2024 bei 35,7 Prozent. Bis 2030 soll – auch im Sinne der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse – ein Vollausbau erreicht werden. Die (private) Nachfrage nach Glasfaser bleibt jedoch (noch) erheblich hinter der Verfügbarkeit zurück. Insbesondere für bereits besonders verbreitete Formen der Nutzung, wie Videostreaming, (kleinere) Onlinespiele, Videoanrufe, Onlineshopping oder die Übermittlung elektronischer Anträge und Formulare an Behörden sind auch weniger performante Technologien für die meisten privaten Anwendungsfälle ausreichend. Tatsächlich ist bei den genannten Nutzungsarten in einem Teil der Länder sogar ein Rückgang gegenüber dem Deutschland-Index 2023 zu verzeichnen.

Engagement im Aufwind

Der Anteil derjenigen, die sich digital für die Gesellschaft engagieren, ist auf einen neuen Höchststand gestiegen. Insbesondere der Anteil derer, die Open-Source-Software entwickeln oder offene Lernmaterialien (Open Educational Resources, OER) erstellen, hat sich stark erhöht – und das bundesweit. Ein stärkeres Interesse an digitalem Engagement zeigt sich auch bei der Nutzung von Partizipationsangeboten der öffentlichen Verwaltung, wie Mängelmeldern oder der Beteiligung an Planungsverfahren. Dies zeigt, dass digitale Formen des Engagements auch nach Corona und parallel zu analogen Möglichkeiten eine wichtige Rolle spielen.

Gewohnheiten ändern sich langsam

Angesichts deutlicher Angebotsausweitungen, sei es bei der Infrastruktur (Glasfaserausbau) oder der Verwaltung (Onlineverwaltungsleistungen), fallen die Änderungen in Bezug auf die Nutzung sehr viel geringer aus. Gewohnheiten und Verhalten ändern sich demnach langsamer und hängen Entwicklungen des Angebotes um einige Jahre hinterher. Es braucht demnach einen längeren Atem und ein langfristiges Monitoring, bis sich Wirkungen neuer Angebote manifestieren. Im Hinblick auf wünschenswerte Formen der Nutzung, wie die Inanspruchnahme von Onlinediensten für Verwaltungsleistungen, gilt es darüber hinaus zu eruieren, wie weitere Nutzendengruppen erschlossen werden können. Entgegen diesen allgemeinen Beobachtungen gibt es jedoch auch einige Nutzungsarten, bei denen der Anteil der Nutzenden in den letzten zwei Jahren deutlicher angestiegen ist. Neben Telemedizin gehören hierzu auch Online-Lernangebote. Bei weiter steigenden Indexwerten für das Digitale Leben haben sich die Kompetenzen im Hinblick auf digitale Basisfertigkeiten im Vergleich zum Deutschland-Index 2023 verschlechtert. In nahezu allen Ländern sinkt insbesondere die Fähigkeit, ein Computerprogramm zu installieren, Back-ups anzufertigen und sich anonym im Internet zu bewegen. Im Sinne der Stärkung der digitalen Souveränität jeder und jedes Einzelnen sowie der Gesamtgesellschaft ist dies ein Alarmzeichen, noch stärker als bislang digitale Kompetenzen in allen Lebensphasen zu vermitteln und zu fördern.

Viele Wege, ein Ziel

Sowohl für den Infrastrukturausbau als auch für die digitale Verwaltung gibt es klare politische Ziel- und Zeitvorgaben seitens des Bundes. Hierzu zählen das »Glasfaserziel« aus der Gigabitstrategie der Bundesregierung vom Juli 2022 sowie die Ziele des OZG. Gleichwohl lässt sich in beiden Fällen beobachten, dass der Ausbau – des Glasfasernetzes ebenso wie von Onlineverwaltungsleistungen – in den Ländern teils sehr unterschiedlichen Mustern und Dynamiken folgt. Hierdurch ergeben sich unterschiedliche Zwischenstände, während sich der jeweilige Restaufwand zur Erreichung des Zieles aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweisen nur schwer beziffern lässt. Ein »Königsweg« lässt sich daher (noch) nicht ausmachen, auch, da regional unterschiedliche Gegebenheiten und Ausgangspositionen ein unterschiedliches Vorgehen bedingen können.