Cloud

Muss es immer »Die Cloud« sein? – Eine technische Betrachtung für die Bereitstellung von IT-Anwendungen (Teil 2)

Wie können IT-Fachverfahren modern implementiert werden, wenn Cloud-Technologien nicht zur Verfügung stehen? Im zweiten Teil seines Textes zu Cloud-Systemen in der Verwaltung beschäftigt sich Jan Gottschick mit den konkreten technischen Alternativen zu nicht immer verfügbaren Cloud-Services.

Muss es immer »Die Cloud« sein? – Eine allgemeine Betrachtung für die Bereitstellung von IT-Anwendungen

Welchen Einfluss hat die Cloud auf technische Strukturen in der Verwaltung? Muss digitale Verwaltung zwingend auf eine Cloud zurückgreifen? Jan Gottschick befasst sich mit diesen Fragen, beleuchtet die Vor- und Nachteile eines Cloud-Systems für die öffentliche Hand und beschreibt, welche Hindernisse es gibt.

Cloud-Betrieb im öffentlichen Sektor - Selbstbedienung, Automatisiert

Bürger:innen erwarten von einer modernen öffentlichen Verwaltung ein zeitgemäßes Online-Angebot, das den klassischen Behördengang weitgehend ersetzt. Voraussetzung dafür sind Entwicklung und Betrieb moderner IT-Anwendungen, die neue oder geänderte Software schnell und zuverlässig bereitstellen können – für Nutzer:innen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Das vorliegende White Paper stellt den Betrieb von IT-Anwendungen in der Cloud in den Mittelpunkt und zeigt Vorteile von Cloud-Technologie bei der Umsetzung der vielfältigen Anforderungen an aktuelle Software über deren unmittelbare Funktionalität hinaus. Cloud-Lösungen können die Verwaltung aktiv dabei unterstützen, agiler zu werden – und damit zu einem Kulturwandel nicht nur innerhalb, sondern auch zwischen Organisationen führen.

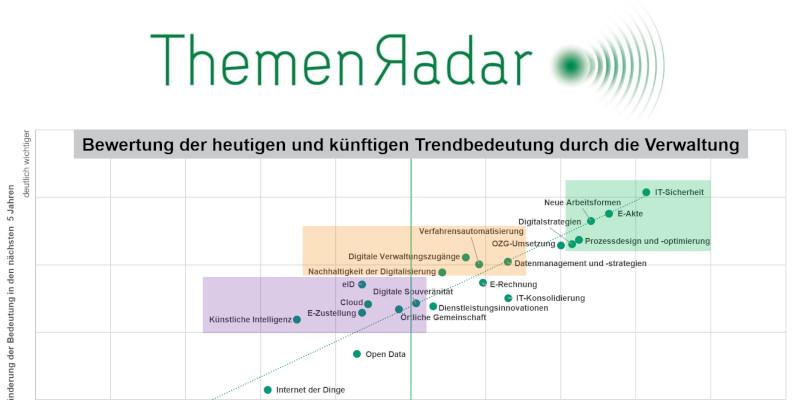

ThemenRadar zu Digitaltrends

Bei der Digitalisierung verkürzt sich die Dauer von der Entstehung einer neuen Technologie bis zu ihrer Adaption in weiten Teilen der Bevölkerung. Hier nicht den Anschluss zu verlieren und relevante Digitaltrends zu erkennen und sich frühzeitig mit ihnen auseinanderzusetzen, wird daher auch für die öffentliche Verwaltung immer wichtiger. Welche Digitaltrends beeinflussen bereits heute die Arbeit der Verwaltung, welche Veränderungen zeichnen sich für die Zukunft ab? Das ThemenRadar gibt Aufschluss.

Grüne Software

Software ist die Seele von Computern. Sie steuert Prozesse, dient zur Kommunikation und ermöglicht die Schaffung der vielseitigsten Werkzeuge unserer Zeit. Auch wenn Software immateriell ist, hat ihr Betrieb reale Kosten über die Lizenzgebühren hinaus: den Stromverbrauch, der je nach Programmierung unterschiedlich ausfallen kann, und die Rohstoffe für die Hardware, auf der die Software ausgeführt wird. Digitalisierung bietet so nicht nur einen wichtigen Lösungsbaustein für eine nachhaltige Lebensweise, mit dem rasant ansteigenden Einsatz digitaler Anwendungen explodiert auch deren Ressourcenverbrauch. Software ist Lösungsbaustein und Teil des Problems zugleich. Kann Software so gestaltet werden, dass sie ressourceneffizient und nachhaltig ist?

Digitale Souveränität – Was brauchen wir zur staatlichen Selbstbestimmung im Digitalen?

Digitalpolitisches Dossier #2 27.11.2019, Berlin. Digitale Souveränität ist das digitalpolitische Thema der Stunde. Dabei geht es um die staatliche Fähigkeit zur Selbstbestimmung in der digitalen Sphäre. Doch welche Themen umfasst dies und welche Aspekte stehen dabei im Zentrum? Wie passen No-Spy-Klauseln, eine europäische Cloud, öffentliche IT-Dienstleister und das Loslösen von großen Softwareanbietern – alles verhandelt unter der Überschrift digitale Souveränität – zusammen?

Microservices

Veränderungs- und Innovationszyklen in der IT verlaufen immer schneller. Die Anpassung monolithischer Systeme an diese Dynamik ist mit einem hohen Aufwand und einem erheblichen Entwicklungsrisiko verbunden. Eine mögliche Lösung bieten flexible, skalierbare Microservices mit ihren komplementären Technologien Self-Contained-Systems und Serverless Functions. Diese realisieren einzelne, in sich abgeschlossene Geschäftsaktivitäten, die zu einem Gesamtsystem kombiniert werden. Liegt darin die Lösung für aktuelle und zukünftige Herausforderungen an die IT – oder wird die Komplexität nur auf eine andere Ebene verlagert?

Cloud Computing

Immer mehr Daten und Anwendungen wandern vom eigenen Endgerät und von betrieblichen Rechenzentren »in die Wolke«. Professionelle, industrialisierte Speicherung, Verarbeitung und Übertragung sollen Skaleneffekte heben. Hierdurch werden neue Anwendungen möglich, es lassen sich Investitionskosten senken und es ergeben sich neue Möglichkeiten für Qualität und Sicherheit von Diensten und Infrastruktur. Die inkrementellen technischen Neuerungen erlauben also radikale Änderungen der Geschäftsmodelle, die Vorteile versprechen, aber auch neue Risiken mit sich bringen.

Digitaler Nachlass

Je mehr Teile des Lebens digitalisiert werden, desto drängender stellt sich die Frage, wie nach dem Ableben mit den persönlichen Daten umgegangen werden soll. Das Thema betrifft jeden; nicht nur den Datenproduzenten, sondern auch andere Vorhalter solcher Daten respektive Personen, die diese Daten benötigen – von den Erben über Sozialversicherungen bis hin zu Kommunikationspartnern im virtuellen Raum.

Digitale Unversehrtheit

Körperliche Unversehrtheit ist die Voraussetzung für den Zusammenhalt eines jeden Gemeinwesens. Im Digitalen erscheint diese Sicht weit weniger selbstverständlich. Neue Qualitäten von Identitätsdiebstahl und Cybermobbing wirken wie Auswüchse einer digitalisierten Gesellschaft, die ihr Wertegerüst noch nicht abschließend gebaut hat. Die öffentliche Hand ist diesem Aufbau nicht immer förderlich, wenn beispielsweise ihre Datenbegehrlichkeiten als unverhältnismäßig angesehen werden. Digitale Unversehrtheit bedarf einer allgemeinen Ethik für den zwischenmenschlichen Umgang im digitalen öffentlichen Raum. Dies erfordert einen gesellschaftlichen Diskurs.